◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

枣庄:从10.64%的GDP增速与企业家大会看区域发展新势能

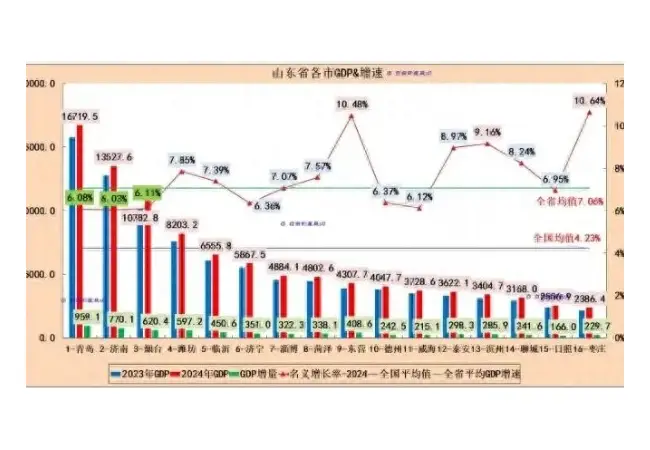

这两天,越来越多的自媒体发布了山东16市2024年的GDP情况,统一的情况来看枣庄2024年的GDP名义增速突破双位数,达到10.64%,在名义增速这一块成为全省第一名,比第二名东营高了0.16%,枣庄强势崛起,领涨全省。 GDP达到了2386.41亿元。这个数据目前还没有官方消息用以佐证,它的真实性有待考证,但是枣庄这两年工业经济驶入转型升级的“快车道”能够取得这一成绩倒是有可能的。

2月7日上午,枣庄市市中区召开第三届企业家大会,进一步褒奖和弘扬企业家精神,鼓励和支持企业家抢抓机遇、实干争先,在全社会充分营造尊重企业家、重视企业家的浓厚氛围。市中区第三届企业家大会的召开,进一步彰显地方政府以企业需求为导向的治理逻辑。这一系列动作背后,折射出枣庄从传统资源型城市向现代产业体系转型的战略突围。这种突围既是对“强工兴产、转型突围”政策的实践检验,也为鲁南经济圈发展提供了观察样本。

一、增速背后的结构性变革:新旧动能转换的枣庄实践

枣庄GDP增速突破10%的亮眼成绩,绝非传统煤炭经济的简单复苏。数据显示,2023年枣庄锂电产业集群产值突破500亿元,较上年增长100%,新能源产业投资占比跃升至35%,高新技术产业增加值增速达18%。这种"断崖式"增长背后,是枣庄对"一黑一灰"(煤炭、水泥)产业依赖的主动切割。

近年来,枣庄紧抓新一轮能源革命和省委、省政府支持枣庄打造“中国新能源电池名城”的重大机遇,持续丰富“多能融合互补、源网荷储一体”业态场景,由挖掘“黑色能源”转向创造“绿色能源”,锂电、氢能、光伏、储能产业在枣庄这片土地上蓬勃生长。以欣旺达EVB、吉利欣旺达等头部企业为牵引,锂电产业链已覆盖正极材料、隔膜、电芯等全环节,构建起千亿级产业集群的雏形。

这种产业重构不仅体现在量的增长,更包含质的突破。枣庄高新区获批国家知识产权试点园区,省级以上科创平台增至156家,技术合同成交额年增长率连续三年超60%。从"煤城"到"锂都"的蜕变,印证了科技创新驱动下传统工业城市的转型可能。

二、企业家大会的制度隐喻:营商环境的系统性重构

如此高调的举行企业家大会,标志着枣庄政商关系的范式转变。也真正意识到了企业是市场经济的主体 ,而不是“唐僧肉”,转变对企业的态度和服务才是经济健康高速发展的城市软环境变化的重要方式。

城市软环境包括确保物流畅通的便捷交通网络,完善的供水、供电、通信等基础设施公共服务以及行政审批流程简化、透明化 ,税收优惠和为高新技术企业和创新项目提供资金支持,鼓励创新的财政补贴还有需要让以上政策能得以正常有序执行还要加强法治保障, 在这些方面能够尽最大的可能让企业感受到,是我们当地政府机构下大力气做的事情,当越来越多的企业愿意扎根在这里,当越来越多的人愿意在这里创业才说明这里的营商软环境真正被认可。

市中区的各镇各部门要从企业最反感的事改起、最急迫的事抓起,最盼望的事做起、最发愁的事帮起,争当服务企业的金牌“店小二”。要兑现承诺,切实把好事办实、实事办好;要解难赋能,对企业反映的具体问题做到件件有回音、事事有落实;要守牢底线,决不允许过度检查、任性执法、吃拿卡要。

同时企业家们是市中区发展的中流砥柱,市中区的美好未来必定因为企业而出彩。敢于推动产业链垂直整合,解锁弯道超车的“关键密码”,加快培育企业发展“第二增长曲线”;永葆建设市中区的热情,为市中区发展宣传推介、发声代言,把更多产业项目、优质资源、高端人才引回市中区;永葆造福桑梓的情怀,为推进市中区更好更快的作出新的更大贡献。

三、可持续增长的关键命题:区域经济发展的多维平衡

面对快速增长,枣庄需警惕"速度陷阱"。当前锂电产业占比已超三成,单一产业主导可能引发"荷兰病"风险。破解之道在于构建多元产业生态:依托联泓新科等企业拓展新材料产业链,借助互联网小镇培育数字经济,通过台儿庄古城文旅融合激活消费潜能。人才战略同样关键,枣庄学院锂电产业学院的"产学研用"一体化模式,正为产业升级储备人力资本。

区域协调成为另一挑战。市中区与滕州市的"双核驱动"需突破行政壁垒,通过基础设施互联互通、创新要素自由流动,打造鲁南区域增长极。京沪高铁二线、枣庄机场等重大交通项目,将提升城市枢纽能级,但更需配套现代物流体系与开放平台建设。

结语:转型发展的中国样本

枣庄的实践揭示了中国城市经济转型的典型路径:通过产业革命突破资源诅咒,依托制度创新重构生产关系,借助区域协同拓展发展空间。这种转型既是应对"双碳"目标的主动选择,也是新发展格局下的必然突围。当越来越多的"枣庄故事"在神州大地涌现,中国经济的韧性升级将获得更坚实的微观支撑。未来的考验在于,如何将阶段性的增速转化为可持续的发展动能,这需要政策定力、市场活力与社会合力的同频共振。

来源:微游枣庄